Эти маленькие новеллы пишет израильская журналистка, телеведущая и дипломат Елена Лагутина. Они наполнены тем, чего нам так не хватает в жизни: нежностью, добротой и покоем. Читайте.

Текст — Лена Лагутина. Иллюстрация — Юлия Стоцкая.

Мой брат Гарик это клон моего отца. Правда, когда он родился, такого слова еще не было, поэтому все говорили: «Ах, Гарик — копия Миша!»

По радио рано утром раввин Йона Мецгер, главный ашкеназский раввин Израиля, поет короткий фрагмент молитвы, которую он пел на своей бар-мицве, почти пятьдесят лет назад. А я сквозь сон думаю – надо же, точно, как папа пел, у папы, оказывается, был голос и манера пения раввина.

Мой отец всегда был похож на своего старшего брата Вениамина. И лицом, и голосом. Только Вениамин всегда был коренастее, плотнее, а отец худым и выше. Они любили петь вместе, когда вся семья собиралась за столом у бабушки на Песах и Рош ха-Шана. И еще у Вениамина были седые волосы, он был совсем седой, с тех пор, как я его помнила. Но если по голосам, их с отцом можно было запросто спутать.

Мама с отцом тоже были похожи между собой, их даже принимали за брата и сестру – оба белокожие и черноволосые, у мамы волосы даже отливали синевой. Потом отец начал седеть – виски у него стали седые, а потом и вся голова – в точности, как у Вениамина.

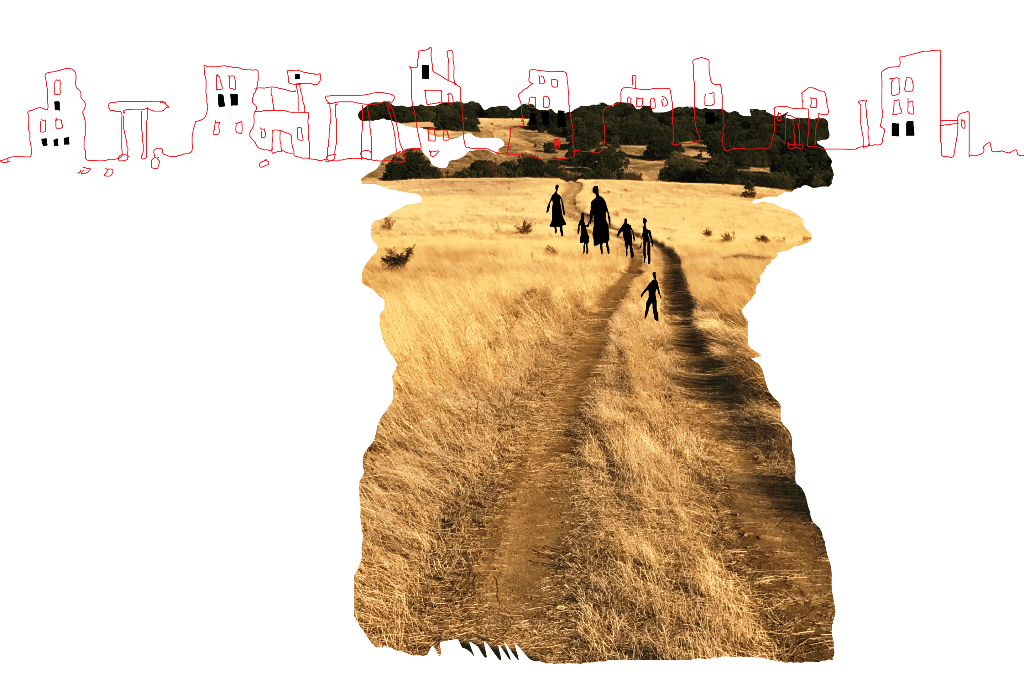

Отец рассказывал, как они пешком уходили из горящего, разрушенного бомбежкой Сталинграда. Их было шестеро, детей, и бабушка, вдова, тридцати шести лет. Младшей сестре отца, Саре, было меньше года, самой старшей, Зельде – 18, а папе было пять.

Они шли, и шли, и шли, по много километров в день, сколько могли, подальше, подальше от линии фронта, пятилетний отец придумал такую штуку – он бежал, сколько сил хватало, убегая вперед, а потом падал ничком на дорогу и лежал, ждал, пока все не подойдут, пройдут мимо него, и пока не уйдут по дороге дальше. Потом он поднимался и снова бежал изо всех сил, обгонял их, вперед, вперед, и опять – ничком на дорогу. Так ему было легче.

Но все-таки как-то попались немцам, и уже стояли надо рвом, бабушка – с Сарунькой на руках, и дети все вокруг, прижавшись к ней. Я была маленькой девочкой, когда она мне это рассказывала – как она, стоя над ямой, уже под дулами автоматов, обкакалась. Этот рассказ о войне потряс меня тогда, не отпускает и сейчас. А немцы так пошутили, что ли. Взяли их и отпустили. Отец этого совсем не помнил.

Он помнил, как у немцев во дворе около их штаба стояла хлеборезка, и его, самого маленького, ребята посылали, чтоб он поднырнул под хлеборезку и собирал крошки, которые сыпались на землю. И как-то отца оттуда, из-под хлеборезки, выудил немец, и потащил куда-то, папка уже подумал, что все. А немец ему дал целую буханку и отправил обратно.

Случись все иначе, и было бы все совсем по-другому, целый мир переменился бы совершенно, и в нем не было бы ни меня, ни моего брата Гарика, ни моей дочери Майки, ни даже собаки Симбы, потому что другие люди вытащили бы из мусорного бака какого-нибудь другого щенка, который в прошлой жизни был кем-то другим.

Брат приезжал погостить ко мне в Иерусалим из Канады несколько лет назад. Симба бросился их встречать к дверям. Брат всегда его трепал и приговаривал: «Привет, Большая Желтая Собака!» А тут они с женой вошли и в один голос сказали: «А Симба-то поседел!»

Я обнимаю своего брата, целую в висок, и вижу, что виски у него побелели, и то тут, то там в его черном ежике что-то вдруг блестит.

Сarmel Magazine: культура и искусство без границы Мировые премьеры, шоу, биеннале. События культуры, о которых говорит весь мир. Бронирование и заказ билетов, VIP-туры на главные события культурной жизни по всему миру

Сarmel Magazine: культура и искусство без границы Мировые премьеры, шоу, биеннале. События культуры, о которых говорит весь мир. Бронирование и заказ билетов, VIP-туры на главные события культурной жизни по всему миру